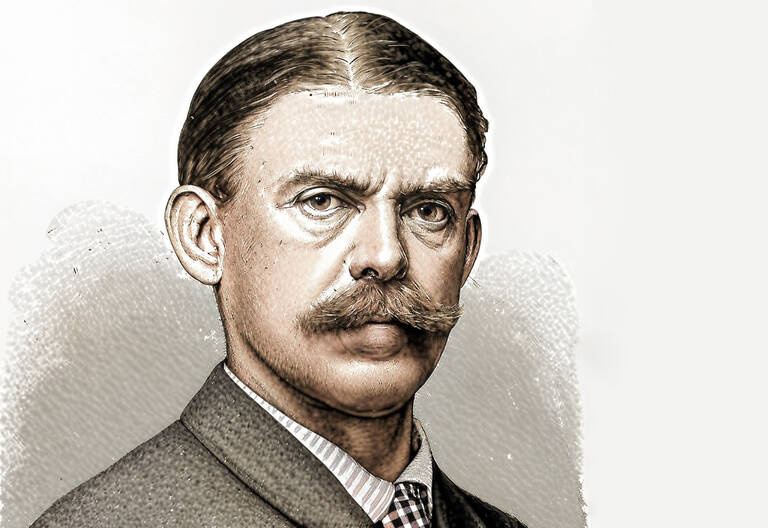

Ein Forscherleben zwischen Afrika und Dahlem

Zum 100. Todestag von Georg Schweinfurth

Erschienen in Dahlem & Grunewald Journal August/September 2025

Am 19. September 2025 jährt sich der Todestag des bedeutenden Afrikaforschers, Botanikers und Universalgelehrten Georg Schweinfurth zum 100. Mal. Während seine Expeditionen ihn in die entlegensten Winkel Afrikas führten, fand er seine letzte Ruhestätte und eine wissenschaftliche Heimat in Berlin, genauer gesagt in Dahlem.

Geboren am 29. Dezember 1836 in Riga, entwickelte Georg Schweinfurth schon früh eine Leidenschaft für die Naturwissenschaften. Nach seinem Studium der Botanik und Paläontologie unter anderem in Berlin (1856–1862) machte er sich schnell einen Namen durch die Bearbeitung von Pflanzensammlungen aus dem Sudan.

Im Herzen von Afrika

Schweinfurths Ruhm gründet vor allem auf seinen bahnbrechenden Expeditionen. Ab 1863 bereiste er Ägypten und den Sudan. Seine berühmteste Reise führte ihn von 1869 bis 1871 von Khartum aus in die damals auf europäischen Karten noch weitgehend unbekannte Region des Bahr-el-Ghazal im Südsudan. In Begleitung von Elfenbeinhändlern durchquerte er die Gebiete der Dinka, Bongo und Mangbetu. Ein geografischer Meilenstein gelang ihm am 19. März 1870 mit der Entdeckung des Flusses Uelle, womit er nachwies, dass dieser nicht zum Nilsystem gehört.

Seine detaillierten Aufzeichnungen über Flora, Fauna und die Kulturen Zentralafrikas, einschließlich der ersten verlässlichen Berichte über das Volk der Aka, machten ihn international bekannt. Sein 1874 veröffentlichtes Hauptwerk „Im Herzen von Afrika“ gilt bis heute als ein Klassiker der Reiseliteratur und Ethnografie.

Schweinfurths Wirken in Berlin und Dahlem

Nach vielen Jahren in Kairo, wo er 1875 die Geographische Gesellschaft gründete, zog Schweinfurth 1889 endgültig nach Berlin. Diese Entscheidung sollte für die Berliner Museumslandschaft von unschätzbarem Wert sein. Er überließ seine gewaltigen botanischen Sammlungen dem Botanischen Museum gegen eine lebenslange Rente. Dort richtete er seine Herbarien in 100 Schränken ein und betreute sie persönlich. Sein Herbar umfasste die für seine Zeit außergewöhnlich hohe Zahl von über 18.000 eigenen Sammelnummern.

Schweinfurth war jedoch mehr als nur ein Botaniker. Mit seiner Expertise half er entscheidend, die junge Disziplin der Ägyptologie auf eine naturwissenschaftliche Grundlage zu stellen. Er erkannte früh die Bedeutung von Pflanzenresten aus Gräbern und setzte sich für deren systematische Sammlung ein. Berühmt ist sein Beitrag zur Untersuchung der Blumengirlanden, die 1881 in einem Versteck mit über 50 königlichen Mumien, darunter Ramses II., in Deir el-Bahri gefunden wurden. Viele dieser Funde schenkte er später dem Botanischen Museum und dem Ägyptischen Museum in Berlin.

Seine letzte Ruhestätte fand Georg Schweinfurth auf dem Gelände des Botanischen Gartens, wo ihm ein Ehrengrab der Stadt Berlin gewidmet wurde. Damit ist sein Andenken fest im Herzen von Steglitz-Zehlendorf verankert.

Kritisches Erbe und Würdigung

Wie viele Forscher seiner Zeit war Schweinfurth auch in den kolonialen Kontext seiner Epoche eingebunden. Er war Mitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft und befürwortete die Errichtung deutscher Kolonien. Seine Berichte über angeblichen Kannibalismus bei Völkern wie den Azande (von ihm „Niam-Niam“ genannt) werden heute kritisch gesehen und als Teil eines kolonialen Blickwinkels interpretiert, der fremde Kulturen missverstand oder verzerrt darstellte.

Dennoch bleibt sein wissenschaftlicher Beitrag unbestritten. Er war ein brillanter Beobachter und ein hervorragender Zeichner, der seine Erkenntnisse in detaillierten Texten und ansprechenden Illustrationen festhielt. Hunderte seiner botanischen Zeichnungen werden heute im Botanischen Museum aufbewahrt, nachdem sie die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs mit schweren Wasserschäden überstanden.

Anlässlich seines 100. Todestages würdigt das Ägyptische Museum und Papyrussammlung im Neuen Museum Schweinfurth mit der großen Sonderausstellung „Auf unbetretenen Wegen. Georg Schweinfurth und die Ägyptologie“ (23. Mai 2025 bis 8. Februar 2026). Die Ausstellung wird zentrale Stücke seiner Sammlungen – von Steinwerkzeugen über Textilien bis zu den berühmten Pflanzenkränzen – erstmals seit Jahrzehnten wieder vereint zeigen und sein vielschichtiges Wirken beleuchten.