Schwanenwerder – schön und exklusiv

Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Berliner Insel

Erschienen in Nikolassee & Schlachtensee Journal Oktober/November 2025

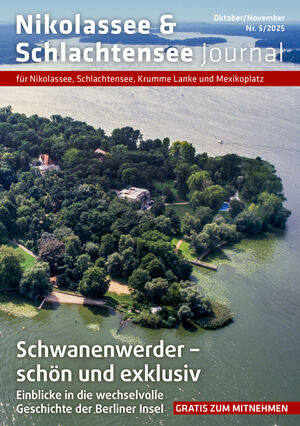

Eingebettet in die Havellandschaft, am Ausgang des Großen Wannsees, liegt die Insel Schwanenwerder. Heute ein exklusives Wohngebiet, das hin und wieder für Schlagzeilen auf dem Immobilienmarkt sorgt, blickt die Insel auf eine bewegte und teils düstere Vergangenheit zurück. Vom kahlen Sandwerder zu einem Refugium für Industrielle, von einem Zentrum der NS-Prominenz zu einem modernen Villenvorort – die Geschichte Schwanenwerders blickt insbesondere im 20. Jahrhundert auf eine wechselhafte Entwicklung zurück.

Vom Sandwerder zur Villenkolonie

Die Geschichte der rund 25 Hektar großen Insel beginnt bescheiden. Erstmals 1704 als „Der Sandtwerder“ erwähnt, gab es eine Weide für Kühe und ansonsten weitgehend kahle, sandige Fläche. Das änderte sich 1882, als der durch die Erfindung des Petroleum-Rundbrenners reich gewordene Kreuzberger Lampenfabrikant Wilhelm Wessel die Insel erwarb. Wessel war Geschäftsmann mit einer Vision: Er ließ eine Brücke zum Festland errichten, eine nierenförmige Erschließungsstraße anlegen und Erde verteilen. Dann wurde mit Bäumen und Sträuchern ein Landschaftspark angelegt. Wessel parzellierte die Insel, um die Grundstücke als Bauland für eine Villenkolonie teuer zu verkaufen.

Um die Attraktivität des Eilands zu steigern, beantragte Wessel einen klangvolleren Namen. Kaiser Wilhelm II. genehmigte 1901 offiziell den Namen Schwanenwerder. Als besonderes Schmuckstück ließ Wessel eine Säule aus dem 1871 abgebrannten Pariser Tuilerienschloss an das Havelufer bringen, wo sie noch heute steht. Schnell entwickelte sich die Insel zu einem Refugium für Wohlhabende. Hier ließen sich Bankdirektoren wie Arthur Salomonsohn und Oscar Wassermann sowie Warenhausbesitzer wie Rudolph Karstadt und der Inhaber der Schokoladenfabrik Trumpf, Richard Monheim, nieder.

Schwanenwerder im Nationalsozialismus

Die Blütezeit endete abrupt mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Viele der Villenbesitzer waren jüdisch und sahen sich gezwungen, Deutschland zu verlassen. Ihre Grundstücke mussten sie im Zuge der sogenannten „Arisierung“ weit unter Wert verkaufen oder sie wurden zwangsenteignet. An ihre Stelle trat die Elite des NS-Regimes.

Der prominenteste und berüchtigtste neue Bewohner war Propagandaminister Joseph Goebbels. Er erwarb 1935 das Grundstück des Bankdirektors Oscar Schlitter und erweiterte sein Anwesen später um das Nachbargrundstück. Goebbels ließ sein Anwesen pompös ausbauen und veranstaltete dort rauschende Feste. Auch andere NS-Größen wie Hitlers Leibarzt Theodor Morell und der Architekt Albert Speer kamen durch Zwangsverkäufe in den Besitz von Villen auf der Insel. 1942 scheiterte ein geplantes Sprengstoffattentat des Widerstandskämpfers Dr. Hansheinrich Kummerow auf Goebbels nahe der Inselbrücke. Kummerow wurde im Februar 1944 in Halle an der Saale enthauptet.

Nachkriegszeit und Wandel

Nach dem Zweiten Weltkrieg, den die Inselbauten weitgehend unbeschadet überstanden, wurde Schwanenwerder kurz von sowjetischen Truppen besetzt, bevor die Amerikaner das Areal übernahmen. In den darauffolgenden Jahren wurden die Grundstücke in Wiedergutmachungsverfahren an die rechtmäßigen Besitzer oder deren Erben zurückgegeben. Viele von ihnen verkauften den Besitz an das Land Berlin, das so Eigentümer eines erheblichen Teils der Inselfläche wurde.

In den 1950er- bis 1970er-Jahren wurden viele der historischen Villen abgerissen und durch Neubauten ersetzt, sodass heute kaum noch etwas an den einstigen Landschaftspark erinnert. Zu den prominenten Nachkriegsbewohnern zählte der Verleger Axel Springer.

Exklusivität und Rekordpreise

Bis heute hat Schwanenwerder seinen Ruf als eine der exklusivsten Adressen Berlins. Die Abgeschiedenheit wird strikt gewahrt; ein Zugang zum Ufer ist für die Öffentlichkeit nicht möglich. Neben privaten Wohnhäusern befinden sich auf der Insel ein Jugendfreizeitheim und mit dem Würth Haus Berlin auch ein Tagungszentrum, das die intellektuelle Gesprächskultur der Vorkriegszeit wiederbeleben möchte.

Eines der Gebäude stand in jüngerer Vergangenheit als Deutschlands wohl teuerstes Wohnhaus zum Verkauf, mit einem Preis von rund 82 Millionen US-Dollar. Die moderne Architektur dieser Villa, von Kritikern als „Bunkeranlage“ bezeichnet, löste Debatten über die strenge Gestaltungssatzung der Insel aus.

Stelen zur Erinnerung

Um an die wechselvolle Geschichte zu erinnern und insbesondere das Schicksal der vertriebenen jüdischen Bewohner nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurden 2013 mehrere Informationsstelen auf der Insel aufgestellt. Sie mahnen und erinnern an die tiefen Brüche in der Geschichte dieses nach wie vor ebenso abgeschiedenen wie geschichtsträchtigen Ortes.