James Hobrecht prägte das Wilmersdorfer Stadtbild

Der „Hobrecht-Plan“ sollte die Lebensbedingungen verbessern

Erschienen in Gazette Wilmersdorf März 2025

Im 19. Jahrhundert wuchs die Industrie in den Städten. Sie brauchte Arbeitskräfte und bot ein besseres Einkommen für viele Landbewohner, die daraufhin in die Stadt zogen. Die industrielle Revolution veränderte viele Städte – auch Berlin. Hatte die Stadt im Jahr 1800 nur 172.122 Einwohner, waren es 1872 bereits 774.452 und 1.902.509 im Jahr 1919. Die Zahlen betrafen die Stadt Berlin noch vor der Eingemeindung des Umlandes zu „Groß-Berlin“.

Probleme der wachsenden Stadt

Die Infrastruktur der Stadt war auf so viele Menschen nicht eingerichtet. Es gab Wohnungsmangel, die hygienischen Verhältnisse schlecht und die Luft durch Ruß und Rauch aus Haushalten und Industrieschornsteinen stark verschmutzt. Wer es sich leisten konnte, zog in die aufstrebenden Vororte. Es waren nicht viele, die sich ein Haus im Grünen erlauben konnten. Aber auch die Lebensverhältnisse der „kleinen Leute“ sollten dringend verbessert werden.

Verbesserung der Infrastruktur

Gesucht wurde jemand, der die Stadt anders plant. Straßen- und Bahnverbindungen sollten verbessert werden, sumpfige Flächen entwässert und die Versorgung mit sauberem Wasser sichergestellt. Da kam der vor 200 Jahren geborene James Hobrecht (1825 – 1902) ins Spiel. Der in Memel geborene Sohn eines Gutsbesitzers hatte sich zum Berliner Stadtbaurat hochgearbeitet und entwickelte nun als Vorsitzender einer 1858 gegründeten Planungskommission maßgeblich den Bebauungsplan für die beiden Städte Berlin und Charlottenburg – den sogenannten „Hobrecht-Plan“.

Historische Pläne mit einbezogen

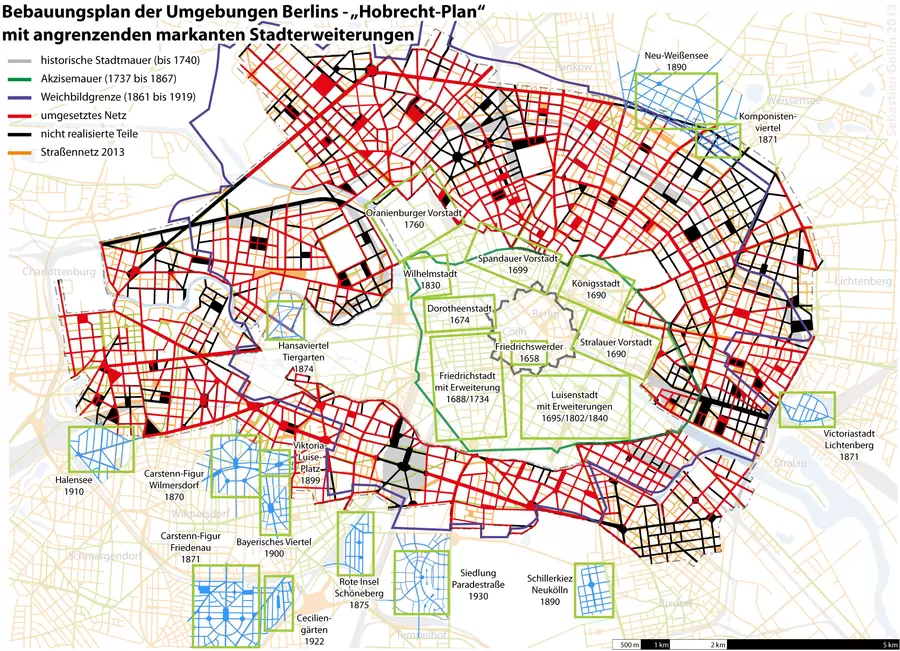

Die Kommission zog auch historische Planungen zurate, etwa von Karl Friedrich Schinkel, Carl Ludwig Schmidt und Peter Joseph Lenné. Viele von Lennés Vorstellungen wurden aufgegriffen. Auch einige Orte vor den Toren Berlins wurden in die Pläne miteinbezogen, dazu gehörten unter anderem Rixdorf, Schöneberg und Wilmersdorf. Bei dem Hobrecht-Plan handelte es sich um einen reinen Fluchtlinienplan, der vor allem die Straßenführungen festlegte und Voraussetzungen für eine zu damaligen Zeiten moderne Kanalisation sowie Versorgungsleitungen schuf. Verwirklicht wurde er auf Freiflächen rund um die Stadt, die zu diesem Zweck von der Stadt Berlin gekauft werden mussten. Auch Parks und Plätze waren Teil des Plans. Kleinere Grünflächen sollten für Erholung und Luftverbesserung sorgen. In Wilmersdorf wurden unter anderem die Berliner Straße und die Brandenburgische Straße nach seinem Plan angelegt. Letztendlich beschleunigte Hobrecht auch die Entstehung von Groß Berlin, da für die einzelnen Städte und Gemeinden, wie auch Wilmersdorf, keine eigenständige Entwicklung mehr möglich war.

Wilhelminische Mietskasernen

Für die arbeitende Bevölkerung war der Effekt des Planes nicht so positiv wie erhofft. Immobilienspekulanten sahen ihre Chance gekommen und der zügellose, unregulierte Wohnungsbau begann. Die Vorderhäuser auf den neu bebauten Flächen waren dem Bürgertum vorbehalten. In den Hinterhäusern befanden sich die Wohnungen der Arbeiter und Werkstätten. Die Innenhöfe mussten ein Mindestmaß von 5,34 x 5,34 Metern haben – groß genug, damit eine Feuerwehrspritze darin wenden konnte. Dieses Maß wurde selten überschritten. Das Elend der Wilhelminischen Mietskasernen nahm seinen Lauf mit überbelegten Wohnungen und schneller Ausbreitung von Krankheiten.

Hoffnung auf soziale Durchmischung

James Hobrecht selbst hatte sich von der neuen Bebauung eine soziale Mischung erhofft: „In der Mietskaserne gehen die Kinder aus den Kellerwohnungen in die Freischule über denselben Hausflur wie diejenigen des Rats oder Kaufmanns, auf dem Wege nach dem Gymnasium. Schusters Wilhelm aus der Mansarde und die alte bettlägerige Frau Schulz im Hinterhaus, deren Tochter durch Nähen oder Putzarbeiten den notdürftigen Lebensunterhalt besorgt, werden in dem ersten Stock bekannte Persönlichkeiten. Hier ist ein Teller Suppe zur Stärkung bei Krankheit, da ein Kleidungsstück, dort die wirksame Hilfe zur Erlangung freien Unterrichts oder dergleichen und alles das, was sich als das Resultat der gemütlichen Beziehungen zwischen den gleichgearteten und wenn auch noch so verschiedenen situierten Bewohner herausstellt, eine Hilfe, welche ihren veredelnden Einfluss auf den Geber ausübt.“

Hygiene verbessert

Der Hobrecht-Plan verwirklichte den dringend erforderlichen Bau der Kanalisation. Unterstützt wurde James Hobrecht hierbei von seinem Bruder Arthur, seit 1872 Berliner Oberbürgermeister und dem bekannten Mediziner Rudolf Virchow. Im Zuge des Kanalisationsbaus wurden zwölf Radialsysteme entwickelt, bei denen die Abwässer an dem tiefsten Punkt des Gebiets gesammelt wurden. Von dort aus pumpten Pumpwerke sie zu den Berlin umgebenden Rieselfeldern. Teile der Rieselfelder wurden auf Initiative von James Hobrecht angelegt, andere legten selbständige Gemeinden an. Es gab anschließend einen Erlass, nach dem alle Berliner Haushalte an die Kanalisation angeschlossen werden mussten. So verbesserte sich die Hygiene in der Stadt nachhaltig. Nördlich von Berlin erinnern die früheren Rieselfelder mit dem Namen Hobrechtsfelde, die James-Hobrecht-Straße in Prenzlauer Berg und die Neuköllner Hobrechtstraße an den Stadtbaurat.